Sobre a epifania do cinza em José Maria Dias da Cruz

Por ROSANGELA MIRANDA CHEREM

Tomando como ponto de partida um díptico de 1994, o texto a seguir aborda a singularidade do pensamento plástico de José Maria Dias da Cruz que, ao executar suas obras, aciona um sofisticado repertório teórico- conceitual sobre sua própria pintura, embasando-se tanto nos escritos, como nos processos de outros artistas da História da arte, conduzindo-nos pelas complexidades de sua compreensão sobre a cor e o espaço pictórico.

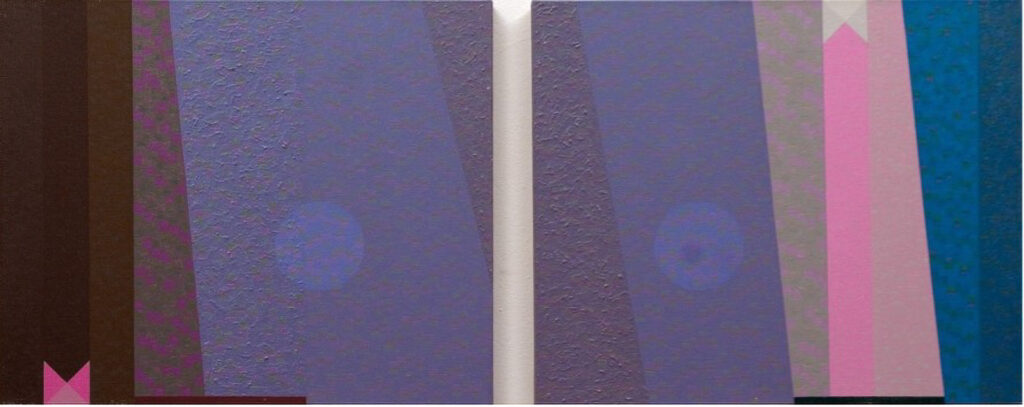

Sobre um díptico que afirma a cor como um problema da pintura. Pertence ao acervo do Museu de Arte de Santa Catarina (MASC) um díptico sem título, em que é possível observar uma camada que se interpõe entre a tela e o espectador, produzindo uma atmosfera de suavidade e delicadeza que tende ao azulado. É este fenômeno, situado entre o olho do observador e o quadro que está diante dele, que permite reconhecer uma camada colorante que tende ao indiviso, o qual o artista, José Maria Dias da Cruz (Rio de Janeiro, RJ 1935/ vive e trabalha em Florianópolis) chamou, em findos anos 80, de “cinza sempiterno”.

Privilegiando uma geometria não euclidiana, mais próxima, por exemplo, dos fractais, pode-se constatar nesta obra uma distribuição espacial das cores, sendo que os coloridos não são meras manchas e sim áreas cromáticas definidas, compondo um jogo de superfície e profundidade, luz e sombra. A distância prescrita entre as telas é de 8cm e isto não é nem um pouco aleatório. Instalado sobre uma parede branca, o intervalo vertical entre ambas se torna uma potência maior do que todo o restante da mesma parede. Embora as cores tenham predomínio sobre as formas, uma certa tensão emerge de setas-retângulos verticalizados, bandeiras e círculos que parecem pairar sobre lugares nada casuais. Duas escalas cromáticas se evidenciam: uma passando pelos esverdeados até os azulados para as sombras; outra, passando por violáceos até os azulados para as sombras. Considerando o ritmo tonal, a ênfase incide sobre os contrastes de claro e escuro.

Embora estas observações pareçam muito específicas e dirigidas apenas a quem pinta, a verdade é que o artista colocou sua vida em função deste problema: como pensar a relação entre a cor e a pintura? Como criar diferentes espaços e abordar suas implicações e desdobramentos cromáticos no âmbito de uma tela? Muito hermético ainda? Tentemos um outro caminho, então.

Você já teve a experiência de absorver tão intensamente a cor de um certo momento e lugar, de tal modo que tudo ao seu redor desaparece? Enquanto escrevo, lembro de um sábado de tarde nublado como prata, tão suave e melancólico que parecia tocar a minha pele, enquanto eu caminhava sozinha pela calçada observando a continuidade entre o céu e o mar. Também recordo de um certo domingo tão azul e luminoso que era como se todo meu corpo respirasse aquela cor radiante que engolia todos os barcos que me circundavam naquela praia. Fecho os olhos e ainda tenho a impressão de que meus pés estão sob o efeito daqueles momentos. Embora, se eu registrar o local onde quero ir, a voz feminina do Google, possa me dizer com segurança “você chegou no seu destino”, para sempre acharei que a percepção colorante daquelas duas ocasiões foi algo que me suspendeu do ponto em que eu estava, fazendo-me esquecer a compreensão de que o mundo é feito de cores para lançar-me no fenômeno de que as cores são o mundo.

Tudo isso que tento explicitar, sem revogar a distância entre o vivido e o escrito, parece se multiplicar infinitamente se eu tiver que elaborar aquelas cores e percepções na pintura. Por certo, muitos pintores se deram conta desta questão e tiveram a urgência de abordá-la plasticamente, considerando o que está dentro e o que está fora do olho. Aliás, vem de muito tempo o esforço dos teóricos para abordar as camadas que envolvem o problema da cor, bem como a relação entre o visível (pintura) e o dizível-legível (palavra), o que está dentro e o que está fora da pintura. O desafio permanece para cada artista: como fazer da pintura um campo onde incidem as inquietações que pertencem ao olhar do pintor? Mas também persiste para o teórico: como alcançar as singularidades do campo reflexivo tão caro a cada um?

Em A interpretação dos sonhos, Freud observa que sonhamos com imagens, mas só podemos processá-las por meio da linguagem. Entre o sonho como atividade imaginante e a consciência que tenta realizar a sempre incompleta tarefa de processar as imagens sonhadas, destrinchando as estruturas da percepção, há um árduo caminho. Digamos então, que ao longo do século XX os sonhos pictóricos mudaram bastante, se forem consideradas importantes tradições que lhe precederam. As questões estilísticas e meramente técnicas, bem como as simbologias compartilhadas implodiram. Tão importante como a perspectiva foi para o renascimento, a pintura se afastou da figuração enquanto exterioridade, mas também da abordagem narrativa, da ênfase na intuição ou na inspiração, buscando novas regras baseadas no poder do arbítrio do artista para definir sua pintura fora da lógica da representação. Nestes casos, privilegiou-se o universo intrínseco, ou seja, a pintura passou a problematizar as questões próprias à pintura (metapintura), sendo que sua ênfase passou a ser fundo e superfície, linhas e planos, cores e formas, deslocando centralidades e hierarquias anteriores em proveito de outros jogos composicionais.

Ao iniciar sua educação na visualidade artística, considerando o repertório trazido pela vanguarda dos findos oitocentos e primórdios do século em que nasceu, José Maria Dias da Cruz toma para si, com notável empenho e coerência, o entendimento acerca das cores como algo relacional e reflexivo. Assim, em nenhum momento se afasta do desafio de pensar de modo consistente a construção da superfície pictórica como espaço cromático, buscando um outro modo de relacionar o interior e o exterior dos fenômenos que implicam o olho. Com efeito, propõe-se a realizar uma investigação fenomenológica sobre a natureza da percepção colorida, explorando possíveis relações entre campo perceptivo e campo pictórico. Eis a empreitada de uma vida: como fazer incidir num mesmo espaço as questões relativas ao colorido pigmentar e a percepção dos fenômenos óticos? Bem verdade que o artista não parece ter chego a respostas muito definitivas, porém não desiste de seguir procurando. Agora retornemos nossa atenção ao díptico doado ao MASC, tentando perscrutar alguns percursos que o trouxeram até este trabalho.

Sobre o díptico como parte de uma longa trajetória pictórica. José Maria Dias da Cruz começa a estudar pintura com Jan Zach e desenho com Aldary Toledo aos quatorze anos. Com pouco mais de vinte anos vai estudar pintura em Paris, sendo que os anos 50 e 60 marcam a fase inicial de sua formação, quando entra em contato com a pintura do começo do século XX, não através das reproduções impressas e sim por meio do contato frente a frente com os quadros. Esta experiência tem fortes implicações na formação aprimorada de seu repertório pictórico, mas o coloca definitivamente na contramão do ambiente artístico, em tempos de concretismo e neoconcretismo.

Em 1968 dá início a uma série de trabalhos que ficam conhecidos como “Formulários”. Desviando-se das banalidades protocolares e das grafias meramente burocráticas de um escritório, processa o suporte das fichas impressas em que apenas preenche as prescrições do ambiente profissional, considerando a tela como um campo onde incidem as leituras cubistas, as figurações geométricas e abstratas, as questões da arte conceitual e pop. Nascem suas primeiras naturezas-mortas como modo de processar o espaço imediato, ao mesmo tempo em que engendra suas primeiras preocupações e interesses acerca do colorido na pintura, formulando gradativamente um entendimento sobre a cor abstrata (a que existe na lembrança e no pensamento, é substantiva) e a cor concreta (a que existe no mundo real, é adjetiva). Com este entendimento, tangencia a diferença conflituosa entre a percepção sensível e a linguagem, ao mesmo tempo em que leva adiante um jogo bricoleur, reconhecendo as questões que lhe interessam, mas sempre em interlocução com as leituras e observações de outros artistas e obras (nota 4). A este respeito, o artista lembra:

“Fui trabalhar na Rede Ferroviária de Armazéns Gerais – AGEF. Era chefe a seção de Organização e Métodos. Escrevi as normas para a padronização dos formulários. Na verdade estava, inconscientemente, definindo meu projeto plástico. Na década de setenta percebi que esse projeto tangenciava algumas questões discutidas pelo movimento francês a respeito da superficie-suporte. (…) Foi nessa época que surgiu a geometria dos fractais e a teoria do caos. Meu trabalho tem algumas coisas em comum com essas descobertas científicas, mas não como ilustrações. Depois soube também que a lógica do terceiro incluído estava sendo discutida e percebi que também estava no mesmo caminho (…) Em alguns formulários concebia cada campo com uma tonalidade diferente, ou tendendo para um esverdeado ou avermelhado violáceo. Assim a lógica aristotélica do terceiro excluído era respeitada: A não é B. Mas baseado nos signos incluía um terceiro termo. Assim outro nível de realidade se estabelecia sem ferir o princípio de contradição aristotélico. A partir daí, pude tocar meu trabalho com bastante liberdade e acabei descobrindo como desenvolver meu pensamento plástico”.

Em 1986, combinando as lições de diferentes repertórios artísticos, sobretudo as releituras de Cezanne e Braque, com as abordagens desdobradas da abstração geométrica, aprofunda um entendimento sobre a cor cinza, compreendendo a dissolução da cor dentro de suas possibilidades de estudo e processo. De um lado, reconhece o cinza onipresente, o qual, segundo o artista “nos é interditado, pois está no colorido do mundo e não é alcançável porque seria preciso ver todos os coloridos de todos os lugares, sendo que nossos olhos só alcançam uma parte disso”. De outro lado, formula o conceito de cinza sempiterno, ponto que se manifesta no intervalo entre as cores, de onde partem e para onde confluem as cores, sendo causa e efeito do colorido, alcançado por meio de uma espécie de uma intuição perceptiva. Definido como o que não tem começo nem fim, refere-se a um não espaço e um não tempo; uma potência, um feixe de possibilidades suspensas:

“Trata-se de transportar para a tela um fenômeno que acontece no olho, dentro do que se poderia chamar de pré e pós- imagem, simultaneamente. Assim, na pré imagem as formas estão subordinadas ao colorido e as cores são concretas adjetivas. O cinza surge depois dos coloridos, na pós- imagem. Quando descartei o círculo cromático iluminista criei o cinza sempiterno como um pré ou pós-fenômeno, ou seja, as cores e os coloridos divergem e convergem para esse cinza, que é uma potência. Isso me permitiu rever a pintura com outros olhos. Rilke em suas cartas sobre Cézanne percebeu que esse cinza não existe, mas que se manifesta em um colorido”.

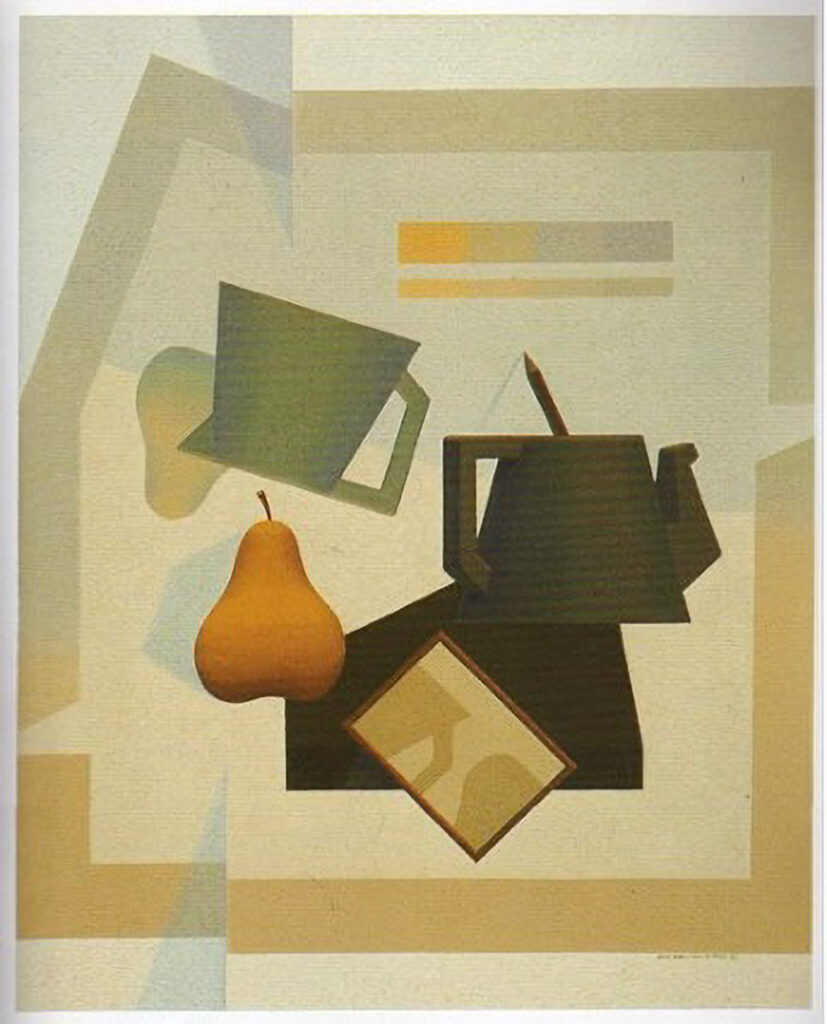

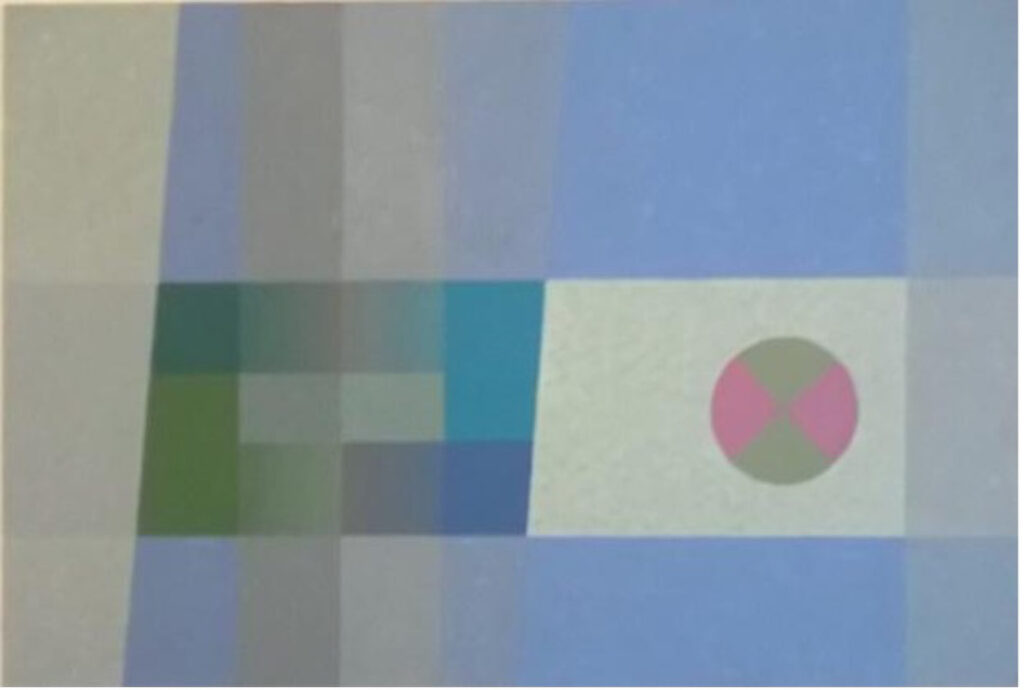

Explicitando a desnaturalização da cor, nos anos 90 a escala de cores, literalmente, passa a fazer parte de suas telas. Seu papel parece ser o de servir como uma espécie de gráfico pictórico, cujas possibilidades cromáticas são desenvolvidas especificamente para aquela tela em que o infográfico é apresentado. Assim, por exemplo, observando-se a natureza morta que ignora a lei da gravidade, composta por um bule e um lápis, uma fruta e uma leiteira, constata-se que os sombreados e espelhamentos reafirmam o campo da toalha e do espaço especular. Mas é preciso seguir com um olhar atento para perceber que dentro de uma moldura- dobradura, cujos tons vão delicadamente se modificando, há uma linha horizontal no centro superior que informa a escala predominante. Assim, o artista insere este recurso menos como uma legenda ou esboço e mais incorporando a escala cromática como uma espécie de partitura que permite entender de onde vem a lógica do colorido apresentada na singularidade de cada quadro.

Decorre daí a presença do “rompimento de tom, entendido não por meio do círculo de cores e sim pelos diagramas que abrem as possibilidades cromáticas, através do trajeto da cor em direção à sua oposta, lembrando que a qualidade da luz interfere na percepção do rompimento, complementando ou opondo”. Ou seja, não mais as misturas pigmentares, tal como apareciam no círculo de cores de Newton ou Goethe, mas a sobreposição da pós-imagem no tom, onde a ênfase está num saber próprio do olho acerca da apreensão do colorido.

Enfatizando, concomitantemente, o processo, tal como um professor que chama atenção para determinados aspectos de seu raciocínio, ou o registro, tal como um bailarino autoconfiante que não teme mostrar de onde provêm seus passos, acaba chegando à questão do “desenho pictórico”. Eis o caráter, ao mesmo tempo, indiciário e analítico, através do qual os infográficos de José Maria aproximam-se das notações pictóricas, mas distanciam-se do debate entre desenhistas e coloristas, uma vez que recusam a hierarquia desta discussão de resultado binário, em proveito de uma raciocínio mais analógico.

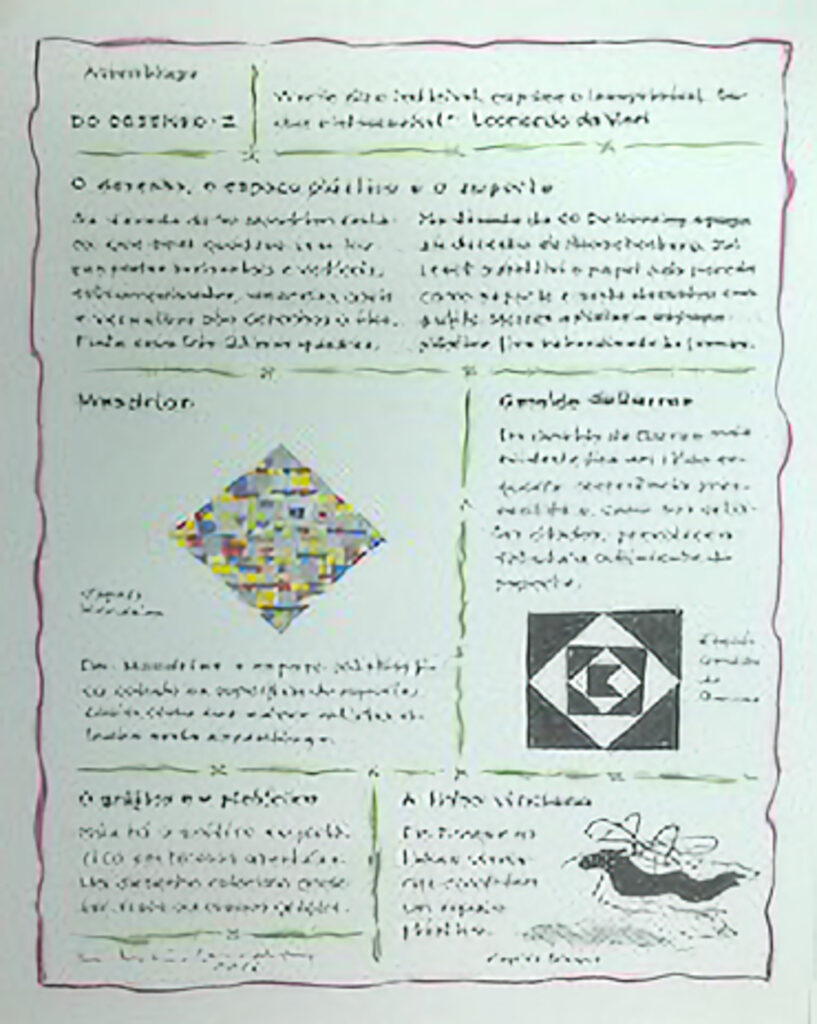

Nos anos 2000 o artista apresenta o que chama de Assemblage, denominação dada pelo poeta Armando Freitas Filho, espécie de conteúdo reflexivo autonomizado, um recurso sobre o pensamento pictórico que transborda e realimenta a criação- formulação de um repertório onde confluem o intelectivo e o poético. Distante dos registros sob forma de esboço ou estudos sobre papel, estes trabalhos também não se constituem como um tipo de livro de artista. Tampouco se aproximam dos três livros que o artista escreveu, onde apresenta um repertório mais conceitual e teórico sobre pintura, dotado de um caráter mais normativo sobre seus interesses e abordagens (nota 5). No lance em que, de um lado, operam a concisão e a síntese e, de outro, o inacabado e o incompleto, o que se apresenta é uma espécie de constelação, onde fragmentos de artistas, poetas e filósofos se justapõem e articulam, permitindo reunir razão e emoção através de camadas contendo diferentes distâncias temporais e consistências reflexivas. E assim, recorrendo a interlocuções pictóricas distintas para avançar em suas investigações plásticas, busca chegar a novos estágios e descobertas.

Signo gráfico assumido como obra para onde confluem as questões caras ao artista desde muito jovem, mas também ao autor de livros e ao professor de pintura, eis a recorrência das notações pictóricas que se colocam no mundo sob forma de obra, embora, neste caso, não a tela com infográficos, mas como escritos modulares e demonstrativos. Combinação entre obra e ferramenta didática, as assemblages também podem ser alcançadas como materialização das concomitâncias e persistências, recorrências e derivações daquilo que constitui as bases do seu repertório, construído e consolidado ao longo de sua trajetória artística. Importante lembrar que, mais recentemente, inclui reflexões sobre o desenho, além de apresentar algumas assemblagens na forma tubular, dotando-lhes da condição de objeto.

Sobre uma pintura que fala da pintura (metapintura). Ao adentrar nas elaborações conceituais de José Maria, observa-se o predomínio de dois interesses contemplados em todos os seus trabalhos e procedimentos: cor e espaço. Ou seja, sua poética e fatura estão voltadas para pensar a lógica do colorido, onde o conhecimento pictórico se apresenta como uma verdade que só existe porque há uma pintura que se pensa através da cor, sendo que as formas estão a ela subordinadas. Desse modo, se a condição da cor é ser no colorido, a questão cromática está indissociada do espaço pictórico. Se a cor é para ser pensada e o pigmento é para ser usado, é por meio da consciência do espaço plástico que se pode ultrapassar a estrutura subjacente da tela. Um exemplo pode ser apontado a partir de três frases referenciadas em Cezanne:

“Entre o objeto e o pintor se interpõe um plano, a atmosfera. Quero chegar à perspectiva unicamente pelas cores. Pinto somente uma fração do espaço. Na primeira frase, Cezanne cria um espaço plástico não mais remoto, mas à frente do suporte, portanto um que coincide com o espaço imediato. Na segunda rompe com a perspectiva renascentista, uma idealização que considera somente a visão mono ocular, e o pintor a considera, naturalmente, como bi ocular. E na última me leva e pensar em um colorido total e com uma dimensão sempiterna, que estaria na zona do sagrado e que nos é interditado”.

Bem verdade que para chegar a uma formulação mais amadurecida sobre a relação cor e espaço no campo pictórico, José Maria percorre um longo caminho para processar as lições de pintores que aprende a olhar e compreender. Observa os diferentes modos de pensar o espaço e o colorido, considerando a singularidade com que cada artista relacionou forma e cor. É assim que aponta para Cezanne e sua compreensão de que só se pinta uma fração do espaço. Destaque para o fato de que conhecer estes artistas não significa adotá-los, seja por apropriação ou citação.

Neste sentido, tanto nas pinturas como nas assemblagens, a interlocução com outros pintores permite ir formulando e reafirmando entendimentos. Assim, por exemplo, para destacar a construção e consciência do espaço pictórico, José Maria observa as paisagens imaginantes de Guignard, sua visão cromática e perspectiva multifocal, em clave mais oriental e sincrética, contraponto à visão monocular, em clave mais ocidental e analítica. No esquema multifocal de Paul Klee aponta as cores em movimento e ritmo, assimiladas pela sua “recorrência pressentida”. Em Leonardo da Vinci, referencia a questão do “serpenteamento”, refletindo sobre a solução que o renascentista encontrou para mostrar na pintura, a variação no campo olhado com um olho de cada vez, ou seja, pintou as possibilidades de alcance do olho em relação aos corpos dispostos espacialmente, obtidas por meio de modulação (rompimento de tom) e modelação (nuances de cor). Assinala que Degas e Cézanne compreendem os ensinamentos de Leonardo da Vinci e consideram os limites dos corpos e da visão binocular. Destaca o fato de que ambos reconhecem o campo de visão periférica de cada olho, só que constroem uma cenografia pictórica com ambos os olhos, privilegiando a visão cromática.

“Há uma ideia de linha que está impregnada em nosso pensamento, esta que foi definida pala geometria euclidiana, mas é preciso considerar também a linha vinciana. A linha euclidiana é um traço que cria uma forma no suporte e permite que tenhamos uma ideia do espaço plástico. A linha vinciana é um traço que serpenteia e cria um espaço no suporte, que se torna o suporte de uma consciência do espaço plástico. O serpenteamento e o cinza sempiterno têm em comum essa potência que anima o espaço e, entre outras coisas, também uma visão do mundo mais objetiva do que idealizada. Daí Cézanne ter afirmado que a linha não existe em absoluto. Então um desenho que considera essas linhas euclidianas, sendo mais uma ideia do que um fenômeno, ou seja, somente existente em nossos cérebros (…).

Ao romper com os impressionistas, Cézanne não mais pensou nas cores e coloridos a partir do círculo cromático iluminista, portanto não mais colorindo a partir de una escala baseada na ordem das cores do espectro. Daí ter afirmado que a luz não existe para o pintor e que somente um cinza reina na natureza. Para mim esse é o cinza sempiterno, um não espaço e um não tempo, causa e efeito dos coloridos. Esse cinza resulta do rompimento do tom que dá uma dimensão temporal à cor. Assim percebemos em Cézanne uma escala na qual são introduzidos os rompimentos dos tons. É onde se encontra uma demonstração do serpenteamento (…)”.

Considerando alguns pintores barrocos e a questão da modulação e modelação das cores, afirma que “sempre parto do entendimento de que a pintura é transposição de uma imagem construída sobre idéias, figuras retransportas em superfícies planas que buscam ser vistas e percebidas como realidade”. Nos quadros de Poussin observa como este pintor levou mais longe a modulação e se indagou sobre a questão da cor local. Em Rubens considera como pintou nos mesmos quadros, esquemas cromáticos diferentes, ou seja, ora modulando ora modelando para criar novos coloridos. Em Rembrandt reflete sobre como utilizou o rompimento de tons escuros para chegar à luz. E em El Greco enfatiza os rompimentos de tom e como enfrentou o problema da sobreposição e das exterioridades.

Distante do díptico que integra o acervo do MASC por cerca de vinte anos, o artista continuou premeditando em suas telas a tensão entre o colorido e o cinza sempiterno. Daqueles círculos flutuantes, chegou à figuração das maria-sem-vergonhas. Figuração de uma flor, cujas pétalas coloridas se sobressaem de seu entorno. Assim, seguiu explorando a riqueza cromática, tanto como um campo vibratório, como um fenômeno da percepção. Eis o que para José Maria Dias da Cruz não se trata da criação de um colorido, mas da criação de um fato plástico. Pressupondo que perceber é destacar, constrói um campo de cores que escapa do centro, cujo colorido não se deixa assimilar pelo entorno. Lembrando Braque: “Escrever não é descrever, pintar não é representar. A imagem de uma flor, uma maria-sem-vergonha, tão desprezada por alguns paisagistas, um círculo com as cores rosa e verde amarelado, exige um espaço exclusivo. A potência do cinza sempiterno coloca-a no colorido que esse cinza engendra. E prossegue do alto dos seus oitenta e três anos: ainda preciso amadurecer todos os meus conceitos, pintar e desenhar mais. Sinto que preciso desenvolver e aprofundar os conceitos a que cheguei, tenho ainda muita curiosidade e coisas a compreender (…)”.