Imagem Improvável: Máquina de Produzir Deslimite

ADRIANA FUCHTER • ALESSANDRA ALMEIDA • ENELÉO ALCIDES • JULIANA HOFFMANN • HENRIQUE PEREIRA • MAÍRA ISHIDA • MARIA DE MINAS • MARIO OLIVEIRA • MATEUS MOSSMANN • MICHELE MONTEIRO • OLAVO KUCKER

Curadoria

Eneléo Alcides e Mario Oliveira

A exposição reúne obras que questionam se a fotografia pode apresentar um traço essencial e abre espaço para pensar o que pode a fotografia. Em Imagem Improvável: Máquina de Produzir Deslimite, a fotografia contemporânea se recusa a ser apenas espelho da realidade para virar fenômeno instável e campo de singularidades. As obras de onze fotógrafos friccionam documento e encenação, arquivo e ficção, matéria e símbolo, abrindo novas constelações do olhar. Montada no Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS/SC) e aberta ao público entre 09.10 e 30.11.25, recebe agora sua versão digital.

Poderíamos começar pensando assim… desde que se conseguiu fixar imagens em superfícies fotossensíveis… mas, acontece que a fotografia transbordou dos meios materiais como placa de metal, vidro e papel; passou a ocupar espaços eletrônicos, virtuais, projecionais, holográficos, mentais, áudio descritivos, algoritmos generativos. Quer dizer, se a própria materialidade da fotografia é algo que nos escapa, desafio maior é tentar apreender possíveis essências ou estabelecer conceitos e categorias. De natureza inclassificável, a fotografia ocupa espaços de debate desde a sua invenção e ainda hoje há quem discuta questões como: qual seu valor no mundo da arte e se o fotógrafo é um artista ou um operador de máquinas. Com efeito, a fotografia – que curiosamente poucos sinônimos tem– pode ser o que quisermos que ela seja. Documento histórico, memória afetiva, instrumento científico, material de controle e vigilância, publicidade, estampa decorativa, divulgação de eventos, dispositivo social e político, meio de comunicação, máquina de doutrinação, falsificadora de verdades por inteligência artificial, prova judicial e obra de arte. Ela explora praticamente todos os campos conhecidos, habitando e se adaptando em diferentes contextos. E o fotógrafo (não que a fotografia precise de um) pode igualmente ser o quiser. Apesar de todo esse império, o processo envolvendo fotografia e seu autor não se dá sem antagonismo. Por quase um século, enfrentou resistências de intelectuais e artistas, que a consideraram sem aura, sem alma, sem originalidade, usurpadora de outras linguagens. Ao longo do século XX, a fotografia foi conquistando espaço: ora contaminando os suportes artísticos tradicionais, ora se afirmando como linguagem autônoma. E, como sugere Susan Sontag¹, mesmo não sendo necessariamente uma forma de arte em si, a fotografia tem o poder de transformar todos os seus temas em obra de arte. Provocativamente, completa seu pensamento sustentando que hoje, toda arte aspira à condição da fotografia. No século XXI – a era dos excessos – a profusão de imagens traz novos desafios: um deles é poder guardá-la. No poema de Antonio Cícero², guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre [ou diríamos em arquivos digitais] não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é,

iluminá-la ou ser por ela iluminado. Outro desafio é sobre autoria, diante de mecanismos cada vez mais autônomos. O maior deles, no entanto, é se manter como estímulo para se pensar e fruir, fixando-se na retina por um tempo diferente do que escorre entre nossos dedos no uso cotidiano das mídias sociais. Nesse contexto, a ideia da máquina de produzir deslimites não trata de aparelhos ou recursos tecnológicos, mas de engrenagens que produzem sem parar, condenando o olho humano, o corpo, o pensamento, a imaginação na reconfiguração permanente de novas fronteiras. Máquina de fazer ver aquilo que não existe e fazer desaparecer aquilo que existe. Fuga incessante de essências. No fim, a própria imagem é que é uma máquina de produzir deslimites. Deslimites e porosidades. No pensamento de Deleuze³, o limite não é mais muro, e sim membrana – um filtro que põe em comunicação aquilo que separa –, então o que chamamos de dentro da fotografia, aquilo que a ela é próprio, sempre esteve em contato com o seu fora: pintura, música, corpo, dança, literatura, música, tecnologia, linguagem, política, economia. É nessa zona de vizinhança que a fotografia encontra sua potência. A membrana não hierarquiza nem encerra; ela conecta, permitindo trocas seletivas entre visível e invisível, documento e encenação, registro e ficção. Daí decorre que o único traço essencial que atravessa toda fotografia é a diferença. Essa questão perturbadora, de condenação à transformação eterna, não significa que tudo que -um- dia-foi está perdido. Afinal, todos os mortos desse álbum de família sempre podem voltar, de maneira imponderável. Imagem Improvável tangencia esse território instável, no qual a fotografia se recusa a ser espelho da realidade para se tornar campo de singularidades, experiência em transformação contínua, sustentada por tensões entre técnica, subjetividade e mundo. Os artistas desta exposição redesenham tais bordas sempre móveis: variam processos, friccionam linguagem e suporte, operam deslocamentos entre matéria e símbolo. O resultado são imagens que não se deixam fixar: híbridas, elas não imitam o fora, mas devêm com ele. Não se resolvem em identidades estáveis; fazem bloco por disjunção – inclusão, contaminam-se sem se fechar, e, nessa fricção, fazem emergir outras formas sensíveis. A fotografia (imagem) pode, portanto, ser pensada como máquina desejante: acopla fluxos, corta e reconecta, produzindo diferença. Por isso, toda tentativa de estabilizar identidades – técnica, estilística ou ontológica – revela se insuficiente. A imagem aqui é processo, mais que categoria; relação, mais que essência. As séries reunidas revelam fotografias abertas ao imprevisível: imagens que tensionam arquivo e ficção; que oscilam entre nitidez e aparição; que mostram e confundem. O que unifica propostas tão distintas é o deslocamento: do meio (quando a fotografia deriva para instalação, imagem em movimento, linguagem ou ruído), do espectador (deslocado de uma leitura unívoca para uma possibilidade ampliada de sentidos), do real (que se encena, se transforma, se traduz). Nessas passagens, a fotografia aparece como membrana permeável, em contato constante com o fora, instaurando trocas entre o codificado e o não dito, o tangível e o evanescente, o documento e a imaginação. É nesse entre – nessa vizinhança de forças – que a fotografia atualiza sua potência e se afirma como imagem improvável e em deslimite: sempre em trânsito, sempre em diferença, sempre por fazer.

[1] SONTAG, Susan. Sobre fotografia. Cia das Letras, Sã o Paulo, 2004 (original de 1977);

[2] CICERO, Antonio. Guardar: poemas escolhidos. Rio de Janeiro: Record, 1996;

[3] LAPOUJADE , David. Deleuze, os movimentos aberrantes. 2ª ed. São Paulo: N-1 Edições, 2017;

[4] DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O anti-édipo. Capitalismo e esquizofrenia 1. São Paulo: Editora 34, 2010.

Eneléo Alcides – Mario Oliveira

Curadores

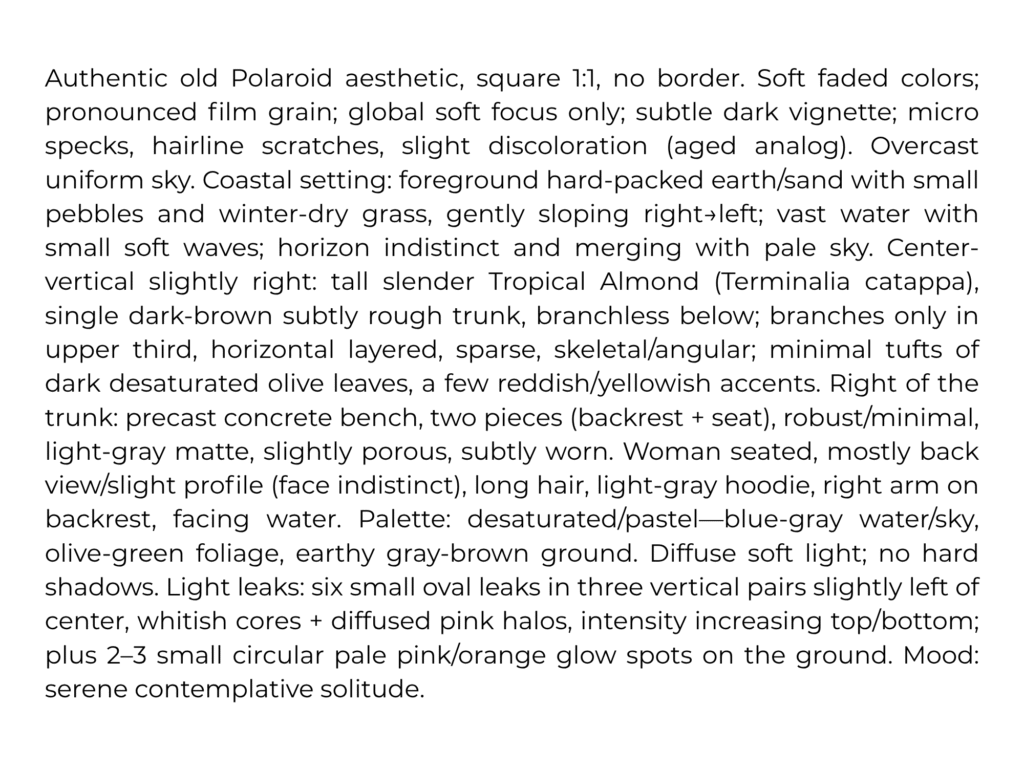

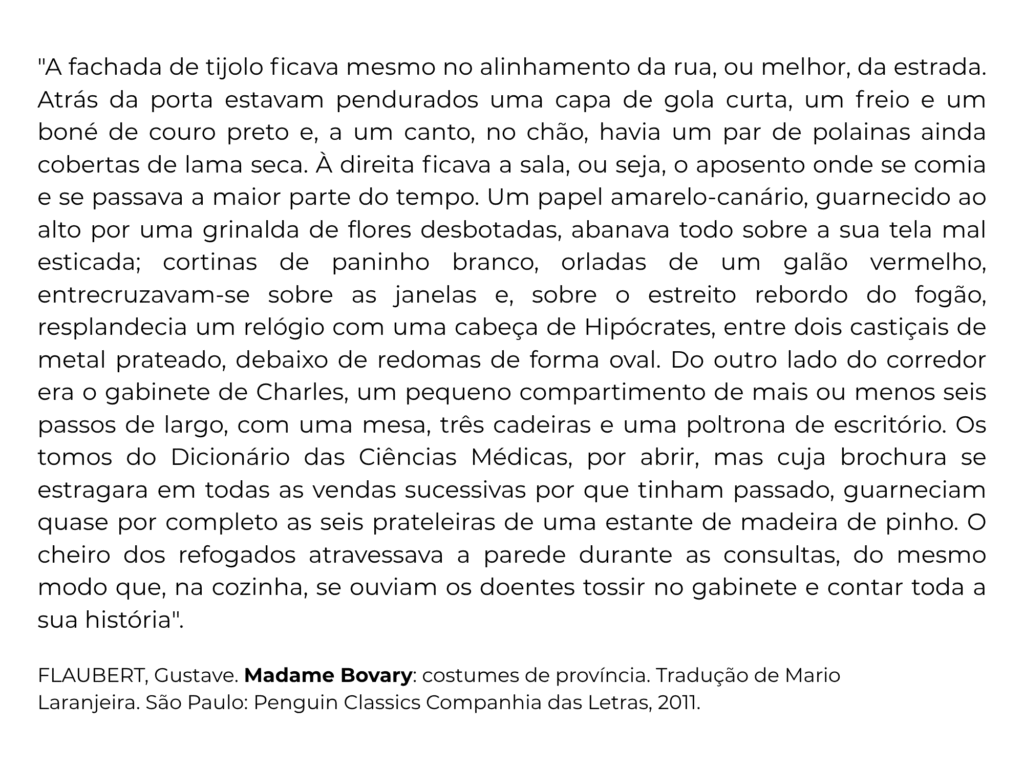

VERDIZER, de Mario Oliveira e Michele Monteiro

A série VerDizer parte de um impasse clássico: ver e dizer não pertencem à mesma dimensão. A imagem resiste à captura total pela linguagem; toda formulação verbal é sempre contorno, aproximação. No entanto, as tecnologias mais recentes vêm nos obrigando a inverter o movimento: para produzir imagens com inteligência artificial, passamos a dizer antes de ver—a redigir instruções (prompts) que tentam domesticar o indizível. A série investiga essa fricção por meio de dois conjuntos. No primeiro, uma Polaroid analógica é analisada por IA, que redige um prompt; dele emerge uma nova imagem gerada por máquina. Embora aparentadas, Polaroid e output não coincidem: o grão, a luz, o acaso químico e o tempo do gesto fotográfico tornam-se irredutíveis ao cálculo do modelo de geração de imagem. No segundo, um trecho descritivo do romance Madame Bovary é convertido em prompt e executado por dois modelos distintos de geração: o mesmo texto produz duas imagens diferentes, evidenciando que a linguagem, longe de garantir equivalência, não alcança a totalidade da imagem. Como lembra Blanchot, falar não é ver; a série encena esse intervalo irredutível, onde a imagem nos escapa justamente quando a dizemos.

O SONHO, de Olavo Kucker

Nascido do isolamento imposto pelo lockdown, este curta-metragem é uma imersão profunda na paisagem mental da quarentena. Em um período de restrição e nostalgia, o filme explora a dualidade entre sonhos que aprisionam e memórias que, antes tão vívidas, agora se perdem na névoa do tempo.

A obra se desdobra em uma experiência visual hipnótica, um grande sonho psicodélico que transita entre a beleza e o pesadelo. Onde a introspecção se transforma em uma manifestação artística intensa e onírica. Inspirada pela efervescência cultural e estética do pós-1967 e início dos anos 70, cada cena é um portal para um universo onde o subconsciente dita o ritmo, convidando o espectador a refletir sobre a liberdade, a reclusão e os sentimentos latentes que floresceram em um mundo em pausa.

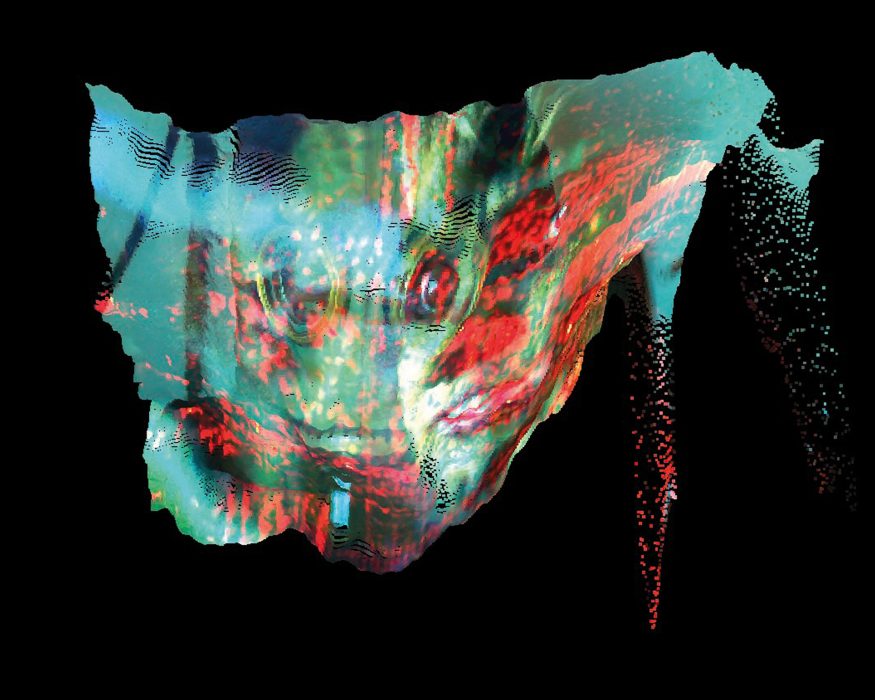

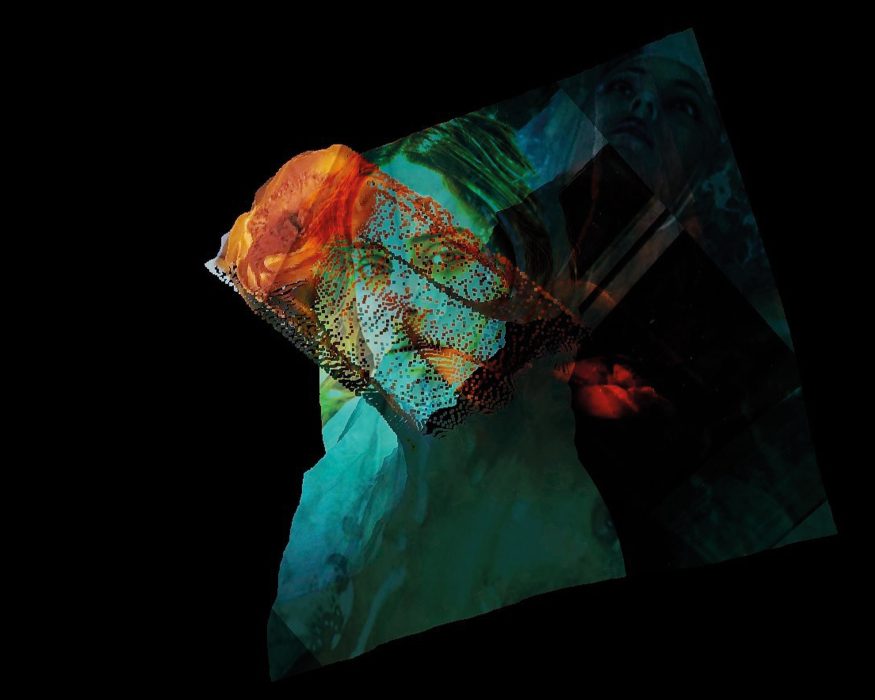

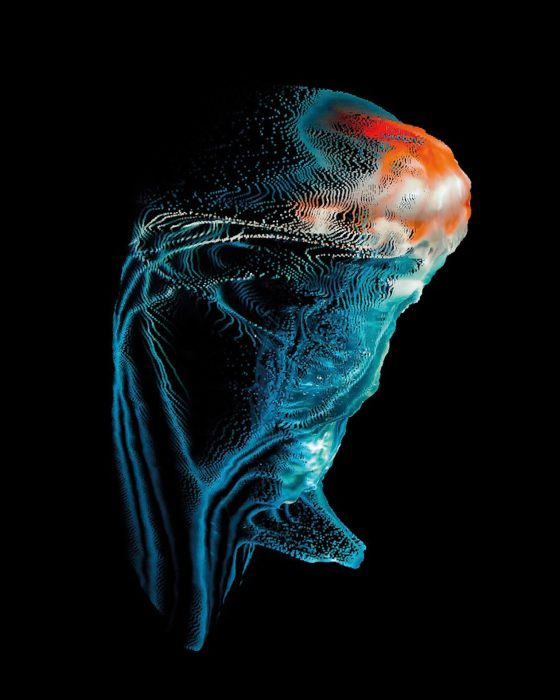

PROJETO BLACKBOXING, de Olavo Kucker

Entre entradas e saídas, a imagem contemporânea se produz dentro de uma “caixa-preta” cujo funcionamento tende a nos escapar. Inspirado na crítica de Flusser ao “aparelho” — que programa o possível e empurra o operador ao papel de funcionário —, o projeto Blackboxing investiga os condicionamentos técnicos que padronizam o olhar e tornam a memória da máquina mais audível que a do sujeito. Em vez de celebrar apenas o resultado, a obra desloca a atenção para os processos: programar, desprogramar e reprogramar o gesto fotográfico. Ao confrontar a complexidade crescente do sistema fotográfico — do sensor à inteligência artificial que edita e organiza nossas imagens —, este trabalho visa não apenas compreender os mecanismos internos dessa “caixa preta”, mas também reafirmar o papel do fotógrafo como um agente consciente, capaz de programar, desprogramar e reprogramar seu próprio olhar, transformando a subserviência em subversão criativa e, finalmente, em autêntica expressão. O objetivo é reabrir frestas de decisão, transformar subserviência em subversão criativa e reinstalar a expressão no coração do fazer fotográfico.

REMINISCÊNCIAS URBANAS, de Maíra Ishida

Reminiscências urbanas é uma série fotográfica criada a partir da técnica de montagem digital, que reúne imagens de casas desabitadas em Montevidéu com retratos fotográficos antigos adquiridos na feira de antiguidades de Tristán Narvaja, na mesma cidade. Sobre fachadas destruídas pelo tempo e janelas fechadas, entre cartazes e grafites, a artista recompôs pequenos detalhes de portas, paredes ou persianas e sobrepôs os retratos de mulheres em camadas semitransparentes. Como resultado, vemos imagens que revelam suas partes constitutivas: presente e passado, realidades e ficções. A série, em uma primeira leitura, pode se referir aos processos de transformação que a cidade sofre ao longo de sua história, sobretudo aqueles em que os bairros entram em decadência ou se renovam. Também é possível que manifeste os processos históricos cotidianos: a mulher se desprendendo do ambiente doméstico para fazer parte da vida pública; a configuração da família mudando da mesma forma que a organização urbana. No entanto, pode-se propor ainda outro olhar: fotografias prestes a serem descartadas sobrepõem-se a construções em processo de desmoronamento. Somam-se as buscas por objetos de afeto perdidos; pelas histórias que desconhecemos e que nunca iremos aprender; pelas pessoas que já morreram e cuja voz não nos alcança; pela cidade, que cada vez nos pertence menos.

CARTAS PARA UM PLANETA VERMELHO, de Maria de Minas

Na série Cartas para um planeta vermelho, Maria de Minas investiga a tensão entre o que é percebido pelo olho humano e o que pode ser revelado por meio do equipamento fotográfico. Trabalhando com a técnica de fotografia infravermelha no Deserto do Atacama, a artista explora como a máquina pode ver melhor do que o próprio olho, registrando aspectos da realidade que, de outra forma, permaneceriam ocultos. A pesquisa da artista dialoga com a ideia de que “a natureza que se dirige à câmara não é a mesma que se dirige ao olhar”, proposta por Walter Benjamin. Segundo ele, enquanto o olhar capta os grandes traços de um acontecimento, a câmera registra detalhes minuciosos, revelando uma dimensão da realidade que opera de forma inconsciente. Em lugar de apenas duplicar o visível, a câmera recolhe latências que escapam à percepção cotidiana. No Atacama — terreno de rochas, poeira, calor e ar rarefeito — essa tradução desloca códigos habituais de cor e profundidade, fazendo emergir relevos, brilhos e contrastes que reescrevem a paisagem. Assim, o aparato técnico não só amplia a percepção: ele a reconfigura. As fotografias funcionam, então, como cartas enviadas a esse “mundo vermelho”: mensagens visuais que interrogam o que percebemos como real.

CORES (IN)VISÍVEIS, de Maria de Minas

Na série Cores (In)Visíveis, Maria de Minas investiga a relação entre paisagem e percepção perguntando o que, afinal, torna uma imagem “paisagem”. Se fotografar é sempre recortar e interpretar, a fronteira entre real e representação desloca-se. Realizadas entre 2022 e 2024 em seis países, as fotos evitam a mera reprodução: a paisagem é reconstruída por um trabalho de observar, selecionar e recompor, configurando-se como campo de experiência onde cor, luz e sensação se sobrepõem. A cor deixa de ser atributo do mundo para operar como abstração estruturante: um código técnico que reorganiza o visível. Via manipulação digital, cada uma das doze imagens é reduzida ao seu matiz essencial, enfatizando um único tom que condensa atmosfera e afeto de cada lugar, e que corresponde a um dos matizes do círculo cromático, como proposto por Goethe, para quem as cores são manifestações de estados emocionais. Assim, a paisagem torna-se território subjetivo em que cor e memória se fundem, abrindo possibilidades inéditas de sentido. Impressas em tecido, as fotografias expandem-se para o campo tátil e espacial, convidando o espectador a literalmente entrar na paisagem e nas cores.

ONDE HABITAMOS, de Alessandra Almeida

[…] estamos en la ciudad, no podemos salir de ella sin caer en otra, idéntica aunque sea distinta, […] hablo de la selva de piedra, el desierto del profeta, el hormiguero de almas, la congregación de tribus, la casa de los espejos, el laberinto de ecos […] – Octavio Paz

No poema Hablo de la Ciudad, Octavio Paz trata a cidade moderna como um labirinto, construído por camadas de tempo onde ruína e presente coexistem. Como Dédalo, Alessandra Almeida constrói com fotografias seu próprio labirinto: sua cidade (ou todas as cidades). Dentro do hexágono iluminado, figura geométrica e regular, as fotografias de fachadas e telhados superpostos nos desorientam, e expõem a contradição entre a vontade de ordem (o polígono, o diagrama) e a realidade histórica do construir (a solução local, o remendo, a adição); entre a vontade individual e a força coletiva. No centro deste labirinto, a artista nos confronta com um paradoxo: estamos em um espaço interior construído inteiramente por exteriores, um dentro feito de foras. Representação das grandes cidades onde o público e o privado muitas vezes se chocam. Onde Habitamos não nos dá um atlas turístico, mas um campo de restos heterogêneos que se friccionam. Florianópolis, Istambul, Cairo, Alexandria, Siena, Capadócia, Liubliana, Luxor, Cusco e Lima formam um emaranhado de superfícies que mais escondem do que revelam e tornam-se signo da cidade que se faz por montagem e sobreposições, que nos engendra e nos devora.

ATRAVÉS DA SOMBRA, de Mateus Mossmann

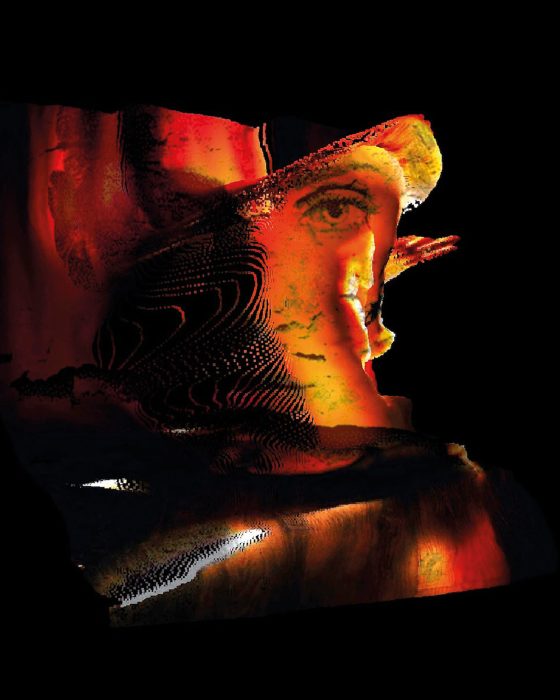

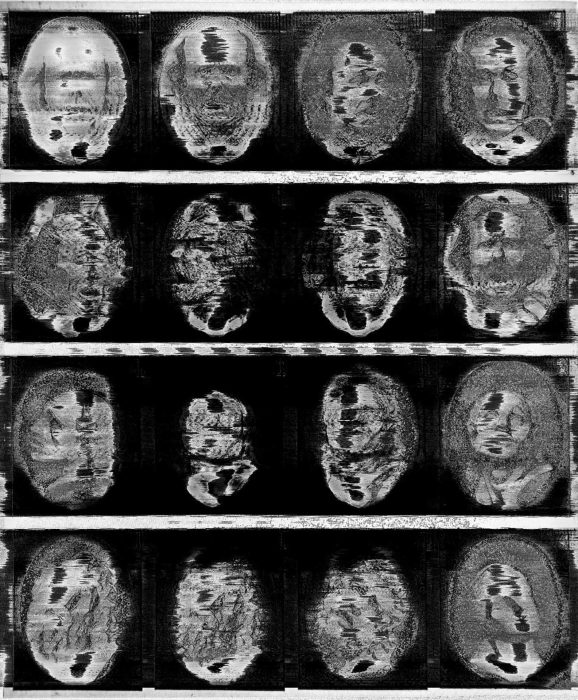

A série Através da Sombra parte das fotografias de Guillaume Duchenne em The Mechanism of Human Facial Expression (1862), registros em que expressões faciais eram induzidas por impulsos elétricos. Nessa origem, já está presente uma dimensão paradoxal: emoções visíveis, mas artificialmente provocadas. Inspirada no ensaio Estética e Anestética, de Susan Buck-Morss, a série investiga justamente esse estado de suspensão – a anestesia do sentir. As imagens são submetidas a processos de datamoshing, sendo convertidas em faixas de áudio e manipuladas por meio de efeitos sonoros como eco, compressão, equalização, entre outros. Esses deslocamentos retornam à imagem, recompondo-a em novas camadas visuais. O resultado são colagens espectrais, marcadas por sobreposições de texturas que evocam instabilidade e dissonância. O trabalho tensiona os limites entre aparência e essência, entre estética e anestesia, propondo uma reflexão sobre como a imagem social pode adquirir autonomia, ganhando vida própria enquanto o sujeito permanece fragmentado, deslocado e, por vezes, alienado.

LUX EX MACHINA, de Henrique Pereira

O código que acende e apaga luzes é o mesmo que cria o scroll infinito. Não é foto é vídeo. Quando nos apontam uma câmera, se estabelece uma relação de inegável poder. Gostando ou não, confortável ou não, você para e encara a lente, ela te congela, você fica estático a espera que aqueles séculos que se criam naquele instante passem logo. E evidentemente no caso de Lux Ex Machina não foi diferente. Diante de dificuldades técnicas para montar som, iluminação e câmera, apenas deixei a câmera sobre o tripé e ela fez seu papel de congelar as pessoas que você vê nas telas. Elas permaneceram ali, paradas, ao que eu pedia para que olhassem na lente enquanto eu mudava o código, que é o mesmo que cria o scroll infinito, mas que no caso, aqui, muda a sequencia das luzes.

Lux Ex Machina é um trabalho em andamento, começou há mais de um ano e desde então sigo testando possibilidades.

Apresento nessa ocasião uma montagem do atual recorte do trabalho, montada a convite da curadoria.

RELEMBRANÇA, Adriana Füchter

Na série Relembranças, Adriana Füchter parte da inspiração em flores que recebeu e que, com o tempo, foram esmaecendo — como a própria memória. Ao integrarem um cenário cuidadosamente construído, essas flores passam a dialogar com outros objetos, também carregados de significados, compondo novas narrativas afetivas e evocando lembranças que ressoam em bons e novos momentos. Ao longo dos anos (desde 2016) em que vem desenvolvendo a série, as naturezas-mortas deram lugar também aos retratos e, mais recentemente, aos lugares — como se vê nas imagens desta exposição. Com técnica fotográfica impecável, Adriana combina sobreposições de imagens e detalhes em pintura, resultando em obras únicas, assim como o são as experiências vividas. O aspecto pueril de suas fotografias pode despertar a nostalgia de um passado que existiu — ou que inventamos para poder recordá-lo. Para a artista, esses momentos, ricos em intenções e generosidade, possibilitam a construção de um caminhar mais consciente: o reconhecimento de que, embora não possamos mudar o mundo, podemos salvar instantes — trazendo ao presente suaves significâncias visuais. Relembranças pode, assim, também significar a reconstrução da forma como olhamos para o passado.

Lucila Horn

LEVITAÇÃO, COMO A FLUIDEZ DAQUILO QUE JAMAIS TERMINA, ENFIM À ETERNIDADE, de Juliana Hoffmann

A natureza se impõe com força, mas também com delicadeza e mistério. O que vemos além do visível? Como sentimos o que nos cerca? Essas perguntas acompanham meu olhar e orientam meu processo de criação, em busca de uma escuta sensível entre imagem, corpo e paisagem.

Para Imagem Improvável, selecionei três obras de fotografia com intervenções. Em uma delas, a matéria é atravessada por pequenas perfurações; nas outras duas, as imagens recebem intervenções digitais. São os primeiros trabalhos realizados a partir dos registros que fiz recentemente na Amazônia — um território que me atravessou pela intensidade, pela vida, pelos ciclos, pelo visível e pelo invisível.

MÃOS À REVELIA, de Eneléo Alcides

A lente, seguindo processos objetivos de mecanismos, aberturas, velocidades, transmuda intransigentemente a realidade; ressignifica encontros improváveis; enquanto procuro manter o foco no pequeno recorte cotidiano que me dispus a registrar. Seria isto um retrato? Do que se trata quando não há um pacto prévio entre o retratado e o retratista ou quando o retrato não é um rosto e sim as mãos? Capturadas à revelia, reenquadradas e submetidas às perspectivas estrangeiras da máquina e do fotógrafo, as mãos se tangenciam por um breve momento, deixando-se atravessar por um instante de ocupação ordinária: alguém segura algo e pergunta o preço, o outro responde e recebe o valor cobrado, nada que mereça maior esforço. Dois desconhecidos escolhem seus cachos de uva, cada qual com seus afazeres. Será que se olharam e se cumprimentaram? O vislumbre daquele quase encontro nada produz, uma vez que seguem desavisados em seus compromissos, indiferentes ao fato de que poderão jamais se reencontrar. Diante das imagens daquelas mãos, eu me permito pensar histórias de trocas e encontros; imaginar relatos biográficos.

Esta série foi realizada numa feira de alimentos no centro de Florianópolis. Os registros foram gerados à distância, com uma lente zoom 75x300mm, sem a participação dos fotografados. O interesse esteve voltado para as mãos de pessoas desconhecidas, particularmente por um tipo muito breve de interação, em que estas quase se tocam para em seguida voltarem à condição de anônimos entre si. Deseja ser foto narrativa, mas que permita preencher lacunas, desvelar rostos, imaginar destinos, redesenhar quem são, o que fazem, o que teria acontecido se…

RETRATOS EM MOVIMENTO, de Eneléo Alcides

Tudo parece por demais frágil, as bicicletas velhas e empoeiradas, as sandálias muito usadas e os pés a testemunhar uma vida simples e cheia de durezas. Tudo está concatenado, o chão sob as borrachas dos pneus e dos calçados, a borracha que os levou àquele cantão distante de nós. Esses não são os pés que pisam onde moro, tampouco reconheço suas lojas ou os produtos e utensílios que oferecem atravancando a entrada dos armazéns. Nas vitrines, as pilhas de tiras de sandália coloridas remetem aos pés semidescalços dos ciclistas que habitam a vastidão quase desconhecida do norte do Brasil. Nas paredes, roupas e objetos, a profusão de cores desbotadas parecem lavadas pela cor do rio que beira a cidade. Um pensamento me ocorre: tão longe tão perto.

Embora distante do meu mundo, nada mais perto da minha cultura. Por que então o encantamento? Por que o desejo de registrar esses bailarinos que correm para todos os lados, seguindo cada qual o destino que lhe coube? Seria talvez a descoberta de que não é só lá no outro continente que há lugares com mais bicicletas do que pessoas? Refiro-me ao lugar em que passa um rio de águas marrons, mas que carrega o nome de Rio Branco, devido a um certo Barão, que por sua vez herdou seu título graças a um outro pequeno rio homônimo, bem mais ao sul do Brasil.

Longe também é a posição de onde fotografo, só me aproximando dos retratados pelo zoom da lente 75-300mm. Mas persiste um desejo de proximidade, de transmudar a estranheza em familiaridade e afeição. Nesta série de retratos sem rostos, não é preciso olhar nos olhos para reconhecer os corpos anônimos que seguem despercebidos com seus destinos. É mesmo através dos pés, das mãos, das roupas e calçados que eles revelam onde moram, como vivem e aonde vão.

VALDRADAS, de Alessandra Almeida

A série Valdradas parte da cidade homônima de Italo Calvino, descrita por Marco Polo no romance As cidades invisíveis — erguida à beira de um lago em que cada gesto se duplica no espelho d’água. A partir dessa imagem-matriz, Alessandra Almeida nos apresenta suas Valdradas como dispositivo para pensar a fotografia como território de reflexão e invenção. Nessas imagens, pontes, casas e monumentos aparecem duplicados, com nitidez documental, ou dissolvidos em manchas quase abstratas, oscilando entre reconhecimento e indeterminação. Em vez de uma “série” com ordem e hierarquia, as imagens formam uma teia relacional, capaz de combinações infinitas e de sentidos renovados; podem ser percorridas em qualquer direção — das mais figurativas às mais abstratas, ou vice-versa. O sentido não está fixo naquilo que a fotografia “mostra”, mas se realiza na escuta do olhar: cada obra é uma narrativa aberta, um agenciamento de possibilidades. Aqui, a fotografia liga-se explicitamente à literatura: não apenas pela referência a Calvino, mas pela operação de traduzir motivos e estruturas narrativas em decisões de enquadramento, luz, tempo e montagem. As fotografias de Alessandra Almeida não apenas refletem paisagens, mas também revelam as múltiplas camadas que habitam o visível.