Sem antagonismo não há espaço para a arte

RAUL ANTELO

O autor aponta a importância do conceito de antagonismo para pensar a arte contemporânea e seu papel efetivo na capacidade de ver o mundo de outra maneira. Defende que a função do curador consiste num tipo de organização do espaço público, no qual fornecer categorias, valores e conceitos sobre arte é também um modo político de atuar, não no sentido institucionalizado, mas naquele de uma prática emancipatória, capaz de conectar-se com uma outra sensibilidade e dimensão estética.

O texto considera a exposição Pontos de Vida, curada por Josué Mattos, no Centro Cultural Veras (Florianópolis, 11/24 a 02/25), na qual é apresentada uma parte da Coleção Catarina, pertencente a Ylmar Correa. Enfatizando que o potencial do antagonismo repousa na construção de uma efetiva contra-hegemonia, aborda alguns artistas expostos: Louise Bourgeois, Adriana Varejão, Ely Heil, Paulo Gaiad e Fernando Lindote.

Eli Heil, Nú, 1998. Mista sobre eucatex. Foto: Soninha Vill.

Conferência apresentada em 19/03/2025 no contexto do encerramento da exposição Pontos de Vida, com curadoria de Josué Mattos no Centro Cultural Veras.

“Néanmoins, la question qu’il faut aujourd’hui poser demeure celle de l’organisation langagière des haines culturelles, car en elle gît ce que Thomas Mann appelait la « brutalité sentimentale » de la droite intellectuelle allemande, et ce que Fritz Stern a si bien prolongé, pour sa part, dans l’analyse de «l’ organisation politique de ces haines culturelles ». On ne répétera jamais assez que la modernité en général doit être critiquée, et dialectiquement critiquée. Mais ce langage-là n’est pas critique; il est, simplement, haineux et irrationnel, puisant par là même aux plus inqualifiables sources, reproduisant par là même les plus inqualifiables modèles”.

Georges Didi-Huberman [1].

Há mais de trinta anos já, Didi Huberman nos alertava sobre o perigo dos ódios culturais da extrema direita. De lá pra cá, muitas alternativas foram buscadas. Os pontos-de-vida, conforme Josué Mattos declara, não são uma estratégia sinérgica, mas uma “ética da coexistência”, conceitos ambos de Emanuele Coccia, com os quais o filósofo articulou modos de sobrevivência e perpetuação da biodiversidade compartilhada por humanos e não-humanos, tópico explorado em seus livros sobre a vida sensível e a vida das plantas, e divulgados, na coluna homônima, que Coccia manteve (2021-2) no jornal Libération. A expressão não é gratuita. Joga, deliberadamente, com o equívoco (l´organisation langagière) dos pontos-de-vista. Mas, à diferença das perspectivas racionalizadoras renascentistas, os pontos-de-vida pretendem dar conta da cultura contemporânea. Ou antes, caberia dizer que, por trás dos pontos-de-vida, reconheço uma estratégia de protrepsis. Esse, por sinal, foi o título, significando persuasão, exortação, dado por Aristóteles a um tratado de iniciação ou popularização da filosofia, o Protréptico. É interessante nos determos nos fragmentos 70-77 do diálogo, que aqui cito em tradução de Carlos Merino Rodriguez (Madri, Abada, 2006):

Tener sabiduría y contemplar son, pues, la función <propia> del alma, y esta función es la cosa más deseable de todas para los hombres, al igual que lo es, pienso, para los ojos el ver, de lo cual alguien elegiría ser capaz, aun cuando en virtud de ello no fuera a producirse ningún otro resultado aparte de la vista misma. (diálogo 70).

Además, si deseamos ver por el ver mismo, esto es testimonio suficiente de que todos los hombres desean en extremo poseer sabiduría y conocimiento. (diálogo 72).

Por tanto, sí vivir es deseable gracias a la sensación, y la sensación es una especie de conocimiento, y además deseamos vivir porque el alma es capaz de adquirir conocimiento a través de ella (…). (diálogo 76).

y antes decíamos que, de dos cosas, siempre es preferible aquella de la que se sigue en mayor medida el mismo resultado, entonces forzoso es que la vista sea el más deseable y valioso de los sentidos; pero aún más deseable que ésta y que todos los demás <sentidos> e incluso que la vida misma es la sabiduría, pues tiene más autoridad sobre la verdad; por consiguiente, todos los hombres aspiran ante todo a poseer sabiduría. (diálogo 77).

Contemplação e pensamento aparecem, portanto, vinculados, nessa introdução aristotélica à filosofia, como ações de fugir do lugar comum. A definição pode parecer simplória, mas não o é. Ela serve para introduzir uma diferença nas narrativas acerca da arte contemporânea. Para dizê-lo de maneira sucinta e esquemática: a arte moderna foi narrada como um agonismo, ao passo que a arte contemporânea caracteriza-se pelo antagonismo.

Sabemos que as democracias ocidentais prosperam graças a formas agonistas de conflito, muito embora, nos regimes pospolíticos contemporâneos, o agonismo seja cada vez mais relaxado e subordinado a um consenso dominante. Mesmo assim, o conflito não desaparece completamente do terreno; ele pode até retornar, mais visceralmente ainda, sob o signo do racismo, o autoritarismo ou o negacionismo. Portanto, é importante, seguindo as análises de Chantal Mouffe, e mesmo de Ernesto Laclau, preservar a possibilidade sempre presente do antagonismo como elemento político dissociativo, i.e., a relação, no sentido usado por Carl Schmitt, entre nós e eles, os amigos e os inimigos, que é a própria lógica de desenvolvimento das vanguardas, em seu intuito de dividir o público.

O antagonismo, embora também trabalhe com a oposição amigo / inimigo, tende a tornar o espaço simbólico mais homogêneo, ao passo que o pluralismo agonista aceita o fato de haver múltiplos pontos de vista, muitos pontos de vida, claramente divergentes, vindos de muitos interlocutores diferentes, interpretados, porém, como adversários cujas opiniões, mesmo não compartilhadas, são plenamente legítimas. O antagonismo aborda o ponto em que o ser se confronta com as condições da própria existência, uma vez que o statu quo profana sistematicamente a vida para que não tenha mais valor nada do que antes definia os seres falantes e sexuados, vindo a perderem a relação com a causa do desejo e a capacidade de ver o mundo de uma forma alternativa.

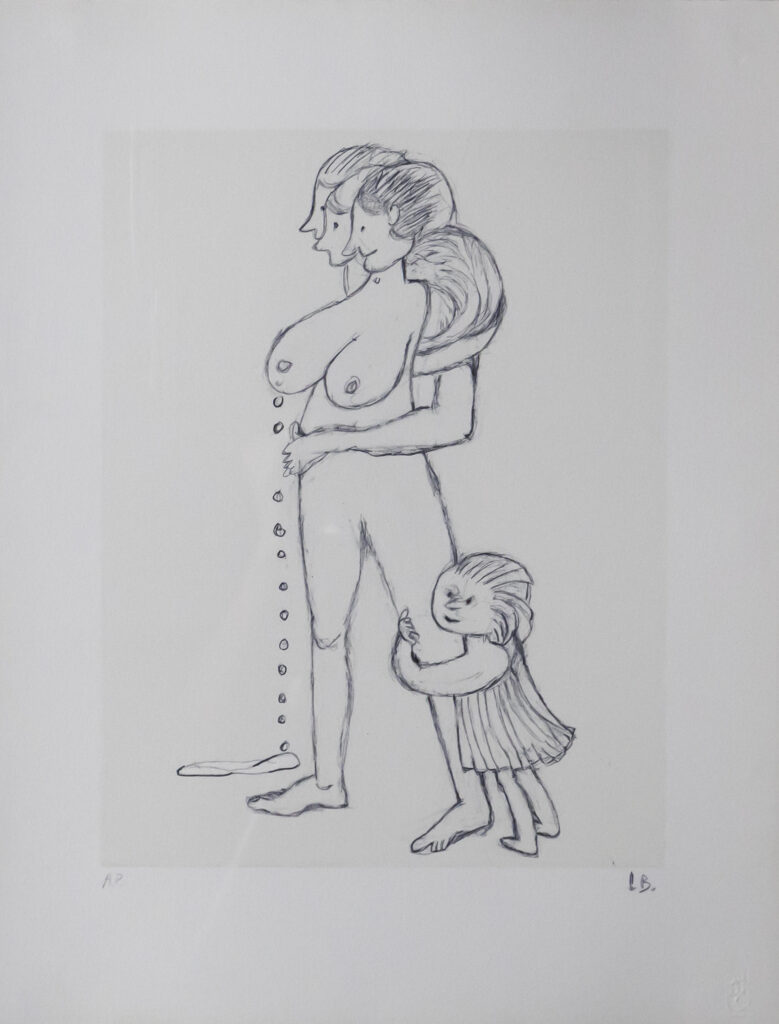

A estética conflitual proposta pelo filósofo vienense Oliver Marchart, embora concorde com postulados pós-fundacionalistas como os de Nancy, Agamben, Laclau e Mouffe, tenta evitar o desequilíbrio entre os dois tropos em conflito —agonismo e antagonismo [2]. Marchart considera que o antagonismo precisa desempenhar um papel efetivo no ativismo político. A litografia de Louise Bourgeois “The bad mother” (1997) é um bom exemplo disso. A mulher, sempre ligada à falta, mesmo quando malvada, está mais próxima da verdade, do seu poder criativo ou até mesmo diabólico, esse não-lugar do qual surge a obra, enfim. E essa noção é forte em Bourgeois.

Louise Bourgeois “The bad mother” , 1997, litografia sobre papel. Foto: Soninha Vill

É indispensável então, como dizíamos, o antagonista; mas nem todo adversário, contudo, pode ser considerado um adversário legítimo. Alguns parceiros podem, e até devem, ser expulsos a princípio do jogo do pluralismo agonista por desacatarem os outros preceitos democráticos. Não há motivo algum para os ativistas terem de mostrar respeito agonista por adversários racistas ou sexistas, por exemplo. Sem ser nem uma coisa nem a outra, Bourgeois não teve clemência com Lacan (muito abstrato para ela), apesar dos 35 anos de análise.

Mas há ainda uma razão crucial pela qual o antagonismo (e não o agonismo) deveria funcionar numa estética conflitual. O conceito aponta para algo muito mais radical do que a relação amigo/inimigo (nós contra eles). O antagonismo, nesse sentido radical ou ontológico, pauta a própria condição de possibilidade de toda e qualquer ação política e não pode ser, portanto, o simples produto, o corolário da ação política. Como agentes políticos, nós não produzimos, por pura e simples vontade, uma situação conflitual. Somos por ela produzidos, isto é, somos o efeito do antagonismo, que nos antecede. É nesse momento, precisamente, que se instaura a esfera pública, tecida com as práticas corriqueiras das instituições sociais. Não havendo antagonismo, não há, a rigor, esfera artística. Marchart propõe então, para salvar essa distância, o conceito de protrepsis, a estratégia por meio da qual os filósofos gregos pretendiam arrancar seus discípulos da doxa cotidiana, e assim desconectá-los, por assim dizer, do sentido comum. O protréptico pressupõe uma clara dimensão disuasória, razão pela qual, digamos, o conflito político passa, a rigor, pela retórica. Ela é indispensável para tornar as pessoas conscientes das inconsistências internas de suas crenças. Em última análise, o objetivo final do protréptico não seria exatamente a propaganda (no sentido eclesiástico, de propaganda fide), mas a conversão, a adesão a uma outra estética, a uma sensibilidade alterna.

O antagonismo é um traço do político (e não apenas da política), e portanto, ele define o público. Podendo afetar qualquer sistema, toca também a arte e, ao fazê-lo, “abre” a disciplina ao debate. Toda posição política, seja ela qual for, precisa ser propagada por um projeto hegemônico —entendendo este como o processo por meio do qual uma força meramente parcial assume o papel (em última instância, inviável) de ator universal. Uma posição em que a arte se vincule com a política há de atender a uma tríplice estratégia, de agito, propagação e organização. A análise dos artistas modernistas é um bom exemplo disso. Se não tivessem quebrado, durante a Semana, com a opinião consolidada, as possibilidades de sucesso da propaganda modernista eram pequenas. Mas sem a promoção ou expansão de uma posição particular em busca de hegemonia, não teria havido, através do simples agito, qualquer efeito duradouro. Finalmente, sem a dimensão organizativa, a difusão de uma posição particular, a antropofagia, por exemplo, que ainda perdura em Adriana Varejão (“Olho carnívoro”, 2013), também não teria durado tanto tempo. Os debates e as práticas simbólicas, dentre elas, as artísticas, devem poder ser pensados como estáveis e duradouros, caso contrário, eles não se tornam institucionais. A questão que se coloca, portanto, é por que a arte contemporânea não consolida avaliações duradouras? Ou por outra, duram o período de uma moda.

Adriana Varejão, Olho Carnívoro, 2013. Impressão sobre papel fotográfico, 20 × 16 cm. Foto: Soninha Vill

Diríamos, contudo, que aquilo que enfraquece a arte contemporânea (a multiplicidade de enfoques ou pontos-de-vida) é, paradoxalmente, aquilo que também pode outorgar-lhe uma alternativa, através da curadoria. Com efeito, a função curatorial poderia ser definida como organização do espaço público. Ela é bem mais do que dispor uma série de objetos nas paredes de uma galeria para serem vistos. A curadoria pressupõe a geração de um discurso sobre a obra de arte e o compartilhamento dessas convicções por parte do público. Mas aqui, deparamo-nos com mais um novo paradoxo: é impossível dirigir o antagonismo. Cabe, entretanto, “organizar” o antagonismo, no sentido de fornecer categorias, valores, conceitos, com os quais manter um discurso específico sobre a arte. Em última análise, o elemento impossível, organizado pela função curatorial, é justamente o elemento político dessa tarefa. E digo político não no sentido de um sistema institucionalizado, mas de uma prática emancipatória. O potencial do antagonismo repousa, assim, na construção de uma efetiva contra-hegemonia.

Dadas essas condições, não existe alternativa (cabe perguntar) ao curador-empreendedor, individual e pós-fordista que conhecemos? Claro que há outras formas de organizar o antagonismo. Não-individuais ou ainda claramente alinhadas com a noção de trabalho, coletivas, participativas. Seja como for, toda ex-posição conduz à abertura da instituição. Esta, por exemplo, da “Coleção Catarina”, admite uma distribuição do mundo, a dos artistas que vivem ou trabalham numa parcela do território nacional, o qual, por sua vez, é um mero fragmento de um contínuo espacial e histórico. Mas ela, ao mesmo tempo, pressupõe uma quebra na ideia de que o valor local deve ser mimeticamente expresso e, proclama, portanto, em decorrência dessa vitória da mimese, uma vitória política (se lembramos, com Auerbach, que o realismo figural funde o alto e o baixo). Ora, esse traço gentilício tem se tornado substantivo, um elemento para ser imediatamente reconhecível. Essa posição, claramente “moderna”, não-contemporânea, ainda vigora em instituições públicas, como o MASC. O apelo a “Catarina” como fator aglutinante prova, muitos séculos passados, que ainda vale a premissa de que, sem fé, não há lei nem rei.

Não é essa, entretanto, a visada deste conjunto de obras. Como ex / posição, isto é, como tomada de posição levada ao extremo, os “pontos de vida” que Josué Mattos detecta na “Coleção Catarina” nos conduzem para fora da instituição arte, para a esfera do político, de tal sorte, concluiríamos, que, como organização diversa da esfera pública, a ex / posição que ora se encerra consiste na abertura política da instituição arte a valores não localmente identitários, o que de per se gera um corte sintomático. Ela difere, em dissidência, de um conjunto do qual parece, no entanto, fazer parte harmoniosamente.

A título ilustrativo, partamos, portanto, da hipótese de que a obra de Eli Heil, um dos três pilares da amostra, junto a Paulo Gaiad e Fernando Lindote, resgata traços da estética surrealista. Ela insere-se naquilo que, na XVI Bienal de São Paulo, em 1981, o curador-geral, Walter Zanini, porém, mais explicitamente, os curadores da seção, Fabris, Musgrave e Balza, depois de Dubuffet, denominaram arte incomum. Podemos até observar, nos seus nus e seus bichos, restos de uma estética, tão naïf quanto surrealista, se lembramos que artistas como Leonora Carrington ou Remedios Varo interessaram-se, ativamente, pela vidência. Estrella de Diego, curadora da atual exposição 1924. Otros surrealismos (Madri, Fundação MAPFRE, 2025), além de dar um papel de destaque a Maria Martins, ilumina a obra de outros artistas menos considerados, como o haitiano Héctor Hyppolite, um pintor autodidata, como Heil, cuja obra dialoga com o vudu. Uma ideia da artista surrealista Maruja Mallo, a de que cidades e bosques são duas faces da mesma moeda, orienta, finalmente, uma das seções da exposição madrilenha, El castillo de los surrealistas como recuerdo del paraíso perdido, ideia que bem podemos aproximar do mundo-ovo de Heil.

Eli Heil, Nú, 1998. Mista sobre eucatex. Foto: Soninha Vill.

É conhecida a catábase de Eli Heil. “Fiquei doente por oito anos, sendo cinco de cama. Até que meu irmão trouxe um quadro de um artista famoso, eu olhei e disse ‘mas isso eu também faço’”. Trocando em miúdos, a pintura torna-se, para Heil, uma afirmação, porém, ao preço de nela captar uma negação, o neutro, como GH: “Eu entrara na orgia do sabath. Agora sei o que se faz no escuro das montanhas em noites de orgia. Eu sei! Sei com horror! Gozam-se as coisas de que são feitas as coisas — esta é a alegria crua da magia negra. Foi desse neutro que vivi — o neutro era o meu caldo de cultura. Eu ia avançando e sentia a alegria do inferno” [3]. Tal como em “Céu, terra e mar” (1993), exaltação histérica do Todo, essa alegria, entretanto, é portadora de uma perplexidade que angustia. Essa sou eu. Alguém perdido no cosmos, “na vida pré-humana divina”, vida que queima.

Eli Heil, Céu, terra e mar, 1993. Mista sobre eucatex, 120 × 140 cm. Foto: Soninha Vill.

Tomemos, agora, entretanto, um artista que, a princípio, antagoniza mais friamente com a compreensão de luzes e sombras de Eli Heil. Na ex / posição, vemos “Outro porco empalhado”, de Fernando Lindote, uma emulsão fotográfica que documenta um longo processo (2014-2024) de auto-representação do artista como um porco. Lindote incorpora, assim, um dos tópicos fortes da arte contemporânea, a auto-biografia. Com efeito, muito antes do singular trabalho da artista italiana Daniela Comaini (It was me), Paul de Man já cancelara “A auto-biografia como desfiguração” (1979), por achar errôneo o pressuposto do gênero como efeito mimético de um referente histórico prévio, já que, pelo contrário, De Man suspeitava que cabia pensar que a autobiografia é que produz e determina a vida, algo que ensaístas como Sylvia Molloy, Nora Catelli, Nicolás Rosa ou Leonor Arfuch, reiterariam em seus enfoques. Longe de ser um bloco compacto, o eu é uma refração infinita de aspectos, como já aparece, nos anos 70, em Roland Barthes por Roland Barthes. Michel Foucault e seu conceito de “tecnologias do eu” reorientariam, a seguir, a estrutura especular da autobiografia, enquanto forma pública e política de o sujeito se pensar em cena, como alguém que aspira a governar (-se) ou justifica ter sido governado, de uma tal forma, e não de outra, uma vez que a dominação do poder pastoral exige não apenas atos de obediência e submissão, mas também atos de verdade, confissões, em que os indivíduos são atores, testemunhas ou meros objetos da governabilidade social. Essa estrutura complexa coloca uma questão muito simples: por que motivo o poder exige aos indivíduos não só dizerem “eis-me aquí”, “eu, que obedeço”, senão ir além e proclamar, “isto é o que eu sou, eu obediente, que tal coisa vi e tal coisa vivi”? Nessa questão, palpita, como vemos, o cerne da modernidade ocidental: poder escolher não ser governado da maneira em que o somos [4].

Vista da exposição Pontos de Vida, Centro Cultural Veras. Foto: Soninha Vill.

Assim raciocinando, em Auto-biografia, performance e os novos espectadores (2011), a mesma Estrella de Diego partira de um célebre quadro de Joshua Reynolds, “O jovem Reynolds ofuscado pelo sol” (1747-9; Galeria Nacional de Retratos, Londres), que retrata o pintor adolescente, levando a palma de sua mão aos olhos para ver melhor, mais nitidamente. O que olha o artista? A nós, espectadores. Ele tenta vincular-nos no pacto tautológico, barroco, diria Sarduy, da obra que busca transformar a pintura numa disciplina mais fotográfica ainda do que a própria fotografia. Nela, o artista abisma-se olhando aquele que olha, enquanto olha. As consequências dessa visada são inúmeras. Em reciprocidade visual, a perspectiva renascentista acabaria transformando o olho no centro dessa coreografia visível, algo que se instrumentalizaria, em séculos vindouros, como cartografia, geografia e outras tantas disciplinas subordinadas aos projetos coloniais, uma vez que o espaço fica cada vez mais associado ao poder e ao controle. A litografia do germano-ucraniano Louis Choris, “Vue de la Côte du Brésil vis-à-vis de l’île de Ste. Catherine”, integrante de Vues et paysages des régions equinoxiales (1826), é uma melancólica saudação ao tempo ido, através desse traço, aprendido por Choris na escola de Kharkov ou Carcóvia, cidade há pouco bombardeada, após o bate-boca do salão oval.

Louis Choris, Vue de la Côte du Brésil vis-à-vis de l’Île de Ste. Catherine, 1826. Litografia aquarelada. Foto: Soninha Vill

Insubmisso, porém, o porco empalhado de Lindote é ubíquo: tanto podemos encontrá-lo no terminal urbano ou numa feira da cidade, quanto no Matadero Madri (é o caso da foto desta exposição). Reparemos no cenário. O Matadero de Arganzuela, filmado por Almodóvar em Matador (1986), foi usado, inicialmente, um século atrás, como espaço de elaboração industrial de matéria cárnica, mas funcionou também, durante a ditadura franquista, como centro de reclusão de mendigos, sendo hoje um centro de arte contemporânea e espaço cultural. Mas o nosso porco passeia também, sem qualquer cerimônia, pelo Palacio Salvo, de Montevidéu, ou o Giardino di Boboli, anexo ao Palazzo Pitti, de Florença, para, finalmente, deter-se em frente (como um obstáculo, um entrave, enfim, para vermos o pássaro e o abacaxi) da “Paisagem brasileira” (1652) de Franz Post, no Rijksmuseum de Amsterdam. Ora, Verônica Stigger concebeu um auto teatral, em que, num misto de Jarry e Artaud, o Pai porco é assim descrito:

“Pai porco tem os pés afundados até os joelhos num grande charco em meio a uma floresta fechada. Seu corpo é humano e está vestido como um rei, mas sem coroa. Eleva a mão esquerda, com a palma virada para frente e os dedos, excetuando-se o polegar, unidos, até a altura de sua imensa cabeça rosada e suína. Sua palma está verde e, no centro dela, há uma mancha vermelha, como uma chaga. Ele fala ao vento, sem nunca tentar tirar os pés da lama, sem nunca abaixar a mão esquerda, numa saudação infinita”. [5]

Ora, esse retrato é também o autorretrato do artista contemporâneo em situação. Há uma parte dele que permanece oculta e informe, mesmo que ostente, como Cristo, chagas no corpo, stigmata. É, portanto, sacer, não pode ser tocado. Mas há outra parte do artista contemporâneo que é sua máscara, sua persona, o porco. Ou antes, o “espírito de porco”, essa expressão com que, em português, se designa alguém cruel e inconveniente, ranzinza, que questiona e problematiza absolutamente tudo, nada achando natural ou de imediata aceitação. Lindote acrescenta à máscara pop a ideia de “porco empalhado”, que, inicialmente, já nos remete à confinação numa vitrine de museu. Curiosamente, a empalhação, o ato de preencher um animal morto com estopa, é uma figura usada por um modernista como Mário de Andrade, simultaneamente à sua auto-punição pelos 20 anos de rupturas vanguardistas, ao designar sua escritura, congelando algo vivo, como feito de “empalhador de passarinho”, expressão por ele tomada do poeta peruano Alberto Guillén.

Na mesma linha de análise, o bronze “A flor modernista brasileira” (2013) é uma tomada de posição idêntica à de Andrade com relação à vitória-régia (em O Turista Aprendiz, póstumo) e em clara oposição à tradição das flores de estufa de Guilherme de Almeida. A representação do nacional é sempre tosca e bizarra. Mas não podemos descartar que o gaúcho Lindote encontre, no porco empalhado, a Ur-forma de uma arte catarina, uma vez que Francisco Xavier Cardoso Caldeira, o Xavier dos Pássaros, deu vida, em 1784, a um painel biológico pioneiro, que mais tarde se institucionalizaria como Museu Nacional, no Rio de Janeiro, espaço popularmente conhecido como a Casa dos pássaros. Nessa brecha, portanto, entre um eu inacessível (que é o mais visto) e um eu visível (que é o mais recôndito) balança o mundo de Lindote, cujos últimos trabalhos se situam em cenários pós-antropofágicos que, simultaneamente, funcionam como tesouros significantes. Assim, “A aparição de Icamiaba sobre as águas do rio Nhamundá” (2021) não só convoca uma Amazona, senão que ela paira na “lagoa do Espelho”, junto ao espírito da Medusa de Caravaggio (1596) que, como sabemos, ostenta um autorretrato do artista para se tornar imune aos ataques da serpente. Boris Kossoy também rende “Homenagem a Caravaggio” (2017), porém, em fotografia. Lindote, pelo contrário, cita o antecedente através de uma montagem plástica: pinta, mais uma vez, Medusa, no óleo do encontro da Icamiaba e seu destino, o Nhamundá.

Fernando Lindote, A aparição de Icamiaba sobre as águas do rio Nhamundá, 2021. Óleo sobre tela. Foto: Soninha Vill.

Boris Kossoy, Homenagem a Caravaggio, 2017, impressão sobre papel fotográfico. Foto: Soninha Vill.

O porco empalhado é a máscara do artista, mas o eu informe, acéfalo, de Lindote surge, em compensação, em outra tela, “Cosmorelief [autorretrato]”, uma pintura acrílica de 2010, que materializa a utopia do cosmos basileus, ou seja, alguém disposto a rearticular vida e poder, a partir do pressuposto de que a vida singular é de difícil avaliação. Como define Jean-Luc Nancy:

Fernando Lindote, Cosmorelief [autorretrato], 2010. Acrílica sobre tela, 140 × 90 cm. Foto: Soninha Vill

“A unidade de um mundo não é una: ela é feita de diversidade, e mesmo de disparidade e oposição. Ela é feita disso, o que quer dizer que ela não se acrescenta a isso e que ela não reduz a diversidade. A unidade do mundo não é em nada diferente da sua diversidade, e esta é, por sua vez, uma diversidade de mundos. Um mundo é uma multiplicidade de mundos, o mundo é uma multiplicidade de mundos, e sua unidade é a partilha e a exposição mútuas, neste mundo, de todos os seus mundos. A partilha do mundo é a lei do mundo. O mundo não tem outra: não está submetido a nenhuma autoridade, não tem soberano. Cosmos/Nomos. Sua lei suprema é nele como o traçado múltiplo e móvel da partilha que ele é. Nomos é distribuição, repartição, atribuição de partes. Lugar territorial, porção de alimento, delimitação de direitos e deveres, a cada um e a cada vez, como convém” [6].

O singular é assim pensado, nem tanto como ele de fato é, mas como o que é possível ele vir-a-ser e se produzir a si próprio. Não é forma, mas metamorfose. Nessa projeção a um relevo cósmico, Lindote inscreve-se numa poderosa utopia de modernidade, que passa por Madame Blavatsky, Piotr Ouspenski, e até mesmo pelos evolucionistas anglo-americanos. Penso nos Outlines of Cosmic Philosophy Based on the Doctrine of Evolution de John Fiske (1874) ou em Richard Bucke, com sua Cosmic Consciousness. A Study in the Evolution of the Human Mind (1901). Por sinal, em Munique, a inícios do século XX, existiu um efêmero “Círculo cósmico” (Kosmikerkreis); e Walter Benjamin, leitor de Kafka, destacava que suas alegorias não se passavam no tempo histórico, mas no tempo cósmico [7].

Na Rússia, o filão esotérico do cosmismo daria ensejo a desenvolvimentos espaciais, como os do pai da cosmonáutica, Konstantin Tsiolkovski; os do estudioso da geoquímica e da noosfera Vladimir Vernadski; os do criador da cosmobiologia, Alexandre Tchijevski; ou os filósofos Vladimir Soloviov e Pavel Florenski, este último autor de uma obra que concebia o ser como dobra. Aos antigos traços para-científicos, quando não ocultistas, visíveis nas obras de Pável Tchelitchew ou Joseph Cornell, bem como na escrita de artistas norte-americanos como Charles Henri Ford, Parker Tylor, Paul Bowles ou Leonard Kirstein, acrescentou-se, mais adiante, após a derrocada soviética, uma ideologia new age, em consonância com a era Putin, que não chegou a apagar, contudo, as duas vertentes do cosmismo russo, a tecno-científica e a poética.

O cosmismo russo (conceito, aliás, que só apareceu por volta de 1970) descansa no paradoxo de que o passado é o único projeto para o futuro, que se justifica, por sinal, e exclusivamente, como restituição desse passado: toda criação é recriação e toda evolução precipita uma revolução porque arte e revolução sempre retornam ao passado [8]. Algo que sintoniza com a melancolia gaúcha e pop de Lindote. No caso dos cosmistas russos, trata-se de uma concepção holística e antropocêntrica do universo, pautada por uma evolução teleologicamente determinada, que busca conceder uma alternativa aos homens, já que o universo, privado de lógica e de salvação, condena, portanto, a humanidade à perpétua destruição. O homem, egresso da “matéria viva” da terra, é destinado, no entanto, a um papel decisivo na evolução dos cosmos, ocupando, no século XXI, um ponto intersticial entre a biosfera (domínio da “matéria viva”) e a noosfera (ou campo da razão). Não surpreende, então, que a revolução seja assim a forma de mudança mais apreciada pela técnica e política modernas, porque ambas pensam sua relação com o mundo, exclusivamente, sob o signo de sua transformação radical. Mas a técnica impõe-se a si própria um limite: ela é o paradigma exclusivo da mudança, que não pode, e nem mesmo deve, tocar o sujeito. Um instrumento técnico não deve se modificar quando transforma aquilo que toca. Mas esse paradoxo interno / externo, ativo / passivo, danação / salvação desdobra-se, ainda, em outro. Admitindo que o capitalismo é uma dimensão do silêncio, ao não ser interpelado em suas ações, o sujeito contemporâneo permanece apático e sem fala. E toda crítica ao capitalismo que não passe pela linguagem torna-se igualmente muda, porque logo perde seu valor de uso, absorvido pelo mero valor de troca, de modo que é preciso, de início, criar uma linguagem social para só depois poder criticá-la radicalmente. Em outras palavras, antagonismo. É claro que a linha de fuga desse cosmismo é formada por pensadores atuais, pós-críticos, como Emanuele Coccia ou Eduardo Viveiros de Castro, com o qual completamos a voluta dos pontos-de-vida.

No cosmorelevo de Lindote, sua auto-biografia, enfim, repta um espaço, nunca extensivo, sempre intensivo, a realização ou desempenho (Erfüllung, segundo Werner Hamacher), todo ele feito de tensões, separações, distanciamentos, diferenças e diferimentos. Esse espaço não é um objeto, nem possui limite que o separe de outro espaço, e nem mesmo de um não-espaço. Ele é não só o limite da Ideia de coisa, mas é o próprio limite do limite. Há aí um poderoso sintoma com a cena contemporânea. Arrasar fronteiras e submeter soberanias em função de necessidades estratégicas só estimula o fechamento de fronteiras, a lógica belicista e o protecionismo nacional. Um autêntico inferno. Talvez se possa ver nele um indício para ultrapassarmos a partilha natalícia que, como um fantasma, ainda paira em nossas abordagens da arte contemporânea, uma posição de reversão, preponderantemente neutra, se levamos em conta que já existiam, em latim, verbos que, a rigor, não cabia qualificar nem de ativos, nem de passivos, e que definiam uma posição, mais do que neutra, depositiva e mesmo, absolutiva ou supina, em outras palavras, destituinte [9]. Nomos / Cosmos, seria, portanto, nosso ponto-de-vida.

Notas

[1] DIDI-HUBERMAN, Georges – « Post-scriptum: Du ressentiment à la Kunstpolitik ». Lignes, nº 22, Paris, 1994, p.21-62.

[2] MARCHART, Oliver – Conflictual Aesthetics: Artistic Activism and the Public Sphere. Berlim, Sternberg Press, 2019.

[3] LISPECTOR, Clarice – A paixão segundo GH. Rio de Janeiro, Editora do Autor, 1964, p.102.

[4] DIDI-HUBERMAN, Georges – Désirer désobéir. Ce qui nous soulève, 1, Paris, Minuit, 2019.

[5] STIGGER, Verônica – Pai porco. São Paulo, Parâmetro Empreendimentos Culturais, 2024.

[6] NANCY, Jean-Luc – La création du monde, ou la mondialisation. Paris, Galilée, 2002, p. 173-79.

[7] Desenvolvi aspectos estéticos do cosmismo na conferência “Arquiteturas do tempo” (Unirio, set. 2023).

[8] GROYS, Boris – Postdata Comunista. Buenos Aires, Cruce, 2015; IDEM (ed) – Russian Cosmism. Nova York, MIT Press/e-flux., 2018; SIMAKOVA, Marina – “No Man’s Space: On Russian Cosmism”. e-flux journal # 74, 2016.

[9] « La révolte, voilà le ‘mythe véritable’ (mito genuino), écrit — comme sur un fil — Jesi. Depuis la ‘contraction rythmique du temps historique’ (la ritmica contrazione del tempo storico) que manifeste le geste de révolte, c’est donc une ‘image’ (immagine) qui surgira d’abord, irréductible à la seule factualité des phénomènes, et qui se constitue — par sa relation aux symboles, aux gestes, aux récits — en ‘épiphanie mythique’ (epifania mitica). Parler ainsi, pour Jesi, ce n’était rien d’autre que désigner la réalité paradoxale du mythe lequel, en même temps qu’il a toujours existé, existe pour la première fois dans chacune de ses épiphanies renouvelées. Les épiphanies mythiques ne sont ni des répétitions sur le fil du temps de la mémoire ni des répétitions de lois d’une histoire cyclique d’un mythe antérieur. Elles sont plutôt les interférences de la vérité extratemporelle avec l’existence de celui qui se croit impliqué dans le temps de l’histoire ». DIDI-HUBERMAN, Georges – Imaginer recommencer : ce qui nous soulève, 2. Paris, Minuit, 2021. O alvo da crítica é a leitura do mito proposta por Nancy e Lacoue-Labarthe. Retomando hipóteses formuladas por Jean Luc Nancy sobre Le Mythe nazi, Lacoue-Labarthe terminaria avaliando a Kulturkampf heidegeriana como um nacional-estetismo concebido como ontomitologia do político.